Avec ‘le

temps qu'il reste’, troisième

d'une trilogie composée de ‘chronique

d'une disparition’ et ‘intervention

divine’, Elia

Suleiman se penche sur son histoire familiale

à Nazareth, liée avec l'Histoire avec un grand H.

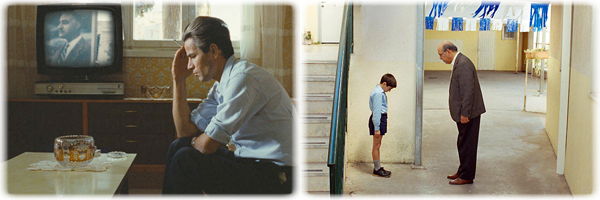

Après un prologue où un taxi ramenant le

réalisateur / acteur au pays se perd dans une nuit d'orage

sur des échangeurs complexes, on passe en 1948, lors de la

constitution de l'Etat d'Israël, concrétisation

d'aspirations du début du siècle. C'est le temps

de la dépossession, de la reddition et des trahisons. A

l'échelle du film, c'est la prise de connaissance de Fuad

Suleiman, futur papa de Elia. Suivent

d'autres épisodes de la vie familiale, des scènes

de la vie quotidienne, des anecdotes sur différentes

époques, jusqu'à arriver aux temps contemporains.

Avec ce film, Elia

Suleiman continue son travail de

mémoire sur sa famille, avec un regard attachant et

émouvant sur ses parents. Sa mère qu'il a

filmé dans les deux premiers long-métrages, a

entre temps disparue. C'est ici une vielle dame qui l'incarne

à l'écran dans ses vieux jours. Quant

à son père est interprété

par Saleh Bakri

que l'on avait vu en séducteur dans ‘la

visite de la fanfare’. Hors mis bien entendu

l'enfance et l'adolescence, Elia

Suleiman endosse son identité ; une

présence particulière, souvent comme

étrangère, absente (si l'on peut ainsi qualifier

une présence), à l'image de la

"condition palestinienne", tout en étant

impliqué, les yeux grands ouverts. Il faut

également parler des lieux du film,

déjà familier dans les

précédents volets (l'appartement familiale, avec

son escalier, son balcon ...), qui traversent les époques.

Côté formel, Elia Suleiman

utilise un langage plus visuel que parlé, avec un humour

basé sur des situation (d'où ses filiations avec Keaton et Tati). Il

joue sur la répétition de situations identiques

(scènes de pêche, de suicide raté d'un

voisin fin stratège par ailleurs), avec une

caméra fixe qui laisse place au hors champs. Quelques

"running gag" viennent également ponctuer le film (voir la

scène du char pointant un habitant au téléphone).

Simplement, sans mots, il réussit à rendre des

émotions complexes, comme la magnifique scène

où sa mère n'apprécie guère

un feu d'artifice avec ses détonations qui lui rappellent

d'autres souvenirs ...

Elia

Suleiman avec son langage singulier

témoigne son affection et son amour à ses

parents, et rend compte de la difficile communication (voire

d'incompatibilité) entre les différents habitants

d'Israël, du sentiment de déracinement des siens

qu'ils émigrent (voir à ce sujet le magnifique ‘Amerikka’

de Cherien Debis)

ou qu'ils restent. A ce sujet, il ne faut pas regarder ce film comme

une retranscription historique, une parole unique sur le sujet dans son

ensemble, mais un témoignage sincère d'une

partie. A noter tout de même quelques notes d'espoirs

délivrés par la musique ou le cinéma

ici ou là ...

|